這是一條篳路藍縷之路,也是一條融合創新之路。

應永宏,現為溫州肯恩大學黨委委員、國情中心主任。2011年11月29日,他來到溫肯,先后擔任校務委員會主任助理、教務部主任、招生辦主任、人力資源部主任等職務,更積極投身中國國情與文化課程體系建設,打造出一套極具溫肯特色的中外合作大學思政教育課程體系。

他也是在校任職時間最久的校領導之一。

沒有模板,一切從零開始

新千年伊始,經歷了20多年改革開放的中國高等教育,辦學規模不斷擴大,既蘊藏發展機遇,又面臨傳統模式迫切需要改革的挑戰。1999年,黨中央、國務院召開全國教育工作會,提出要大力發展高等教育,鼓勵中外合作辦學。2003年更是頒布中外合作辦學條例,中外合作大學就在這個階段孕育而生。

2006年5月,在大洋另一邊的美國新澤西州尤寧郡,溫州大學與美國肯恩大學在舉行合作創辦溫州肯恩大學簽字儀式。2010年,時任溫州市委書記陳德榮再次明確了建設溫州肯恩大學的決心。

“當時我正在溫州大學工作,身為教育工作者,我感受到中國傳統高等教育迫切需要改革的壓力,而溫州肯恩大學作為中美合作大學,它引進和借鑒是世界高等教育中最具優勢的美國高等教育。”提起當年來到溫肯的機緣,應永宏說,“那時我想,投身到這種辦學模式中學習國外的經驗并吸收借鑒,可以為我國中國高等教育的改革開闊思路。所以當組織找到我時,我就欣然來到溫肯。”然而建校之路,每一步都非常艱難。

時針撥回到十年前。2011年11月16日,國家教育部批準溫州大學與美國肯恩大學合作籌備設立溫州肯恩大學。十三天后,應永宏正式到溫肯報到,還沒等他完全熟悉工作,就接到了第一個“不可能”的任務:2012年9月,溫肯必須開學。

一切都是從零開始。應永宏直言:“那時最大的困難是什么都沒有,學校還沒有申報開設專業,還沒有報批招生計劃。教師還沒到位,甚至連辦學場地都還沒有。”當時負責教務的應永宏和團隊成員一起迎難而上,連日趕工加班加點編制整理、申報各種材料,在短短半年內實現了獲批專業、獲批招生許可和招生計劃。招生計劃獲批后,又制定招生宣傳材料,在全省重要城市逐一開展招生巡回宣講,最終實現了溫肯首年招生的“開門紅”。

一切都是從零開始。2012年7月招生結束后,應永宏又牽頭和美方多輪溝通,商討專業具體培養方案和教學計劃,組建教學服務體系。“這一切都沒有現成的模式和經驗可以借鑒,我們摸著石頭過河,但大家全身心投入,克服重重困難,一步步走下來了。”應永宏說。2012年9月,溫肯迎來去籌前的首屆新生,溫肯辦學邁出了實質性的一步。

文化融合,打造特色思政課程作為中外合作大學,多元文化的碰撞和融合,為溫肯在人才培養、教育教學、師資建設、管理機制、學科建設等方面的創新發展提供了多元視角。

對于應永宏來說,溫肯并不是簡單的1+1=2,而是吸納不同文化教育模式的長處,探索創新的人才評價和培養模式,因而在很多方面,溫肯與本土高校相比,“范式”很不一樣,其中便包括由他一手打造的中國國情與文化課程體系。

建立伊始,由于教育理念的差異,美方始終對在溫肯開設思政課程表示不解,更對“批判思維”這一美國大學教學核心理念能否在合作大學中得到堅持產生疑慮。經過雙方多次談判溝通,在尊重中國法律與美國學術標準前提下,應永宏牽頭開始了新型思政課程改革,設置古與今、辯與思和我和社會等內容,并全面改進了內容框架、教學方式、組織形式、評價標準,更多引入批判思維與探究式教學,以培養學生學習的互動性、思維的創新性。

應永宏舉了這樣一個例子:“同樣講社會主義道路的正確性,本土大學會給你一個標準答案,但我們的課程則會通過古今中外的比較,并以建立新中國為什么改良之路走不通、為什么國民革命之路也走不通等一系列問題,讓學生運用批判思維,互相辯論,推導出一個正確的認識和結論。這之中,學生是學習的主體,要充分發揮和運用他的學習能力,而不是被動等待老師的灌輸。”

不僅如此,應永宏還主張將文化傳承和國際化加入國情課內容,以更好體現和弘揚“文化自信”,特別在畢業生大多數選擇出國深造的溫肯里,深植四個自信和家國情懷。這樣的教學過程,既承載了國情教學的意義和要求,又借鑒和吸引了美式教學的方式,激發了學生思考的積極性和主動性,在中外合作大學當中頗具特色。“這樣下來,國情課不僅充滿探究,更深受學生喜愛,外方也比較認可,消除疑慮。”應永宏說。

十年成長,中美攜手共克時艱

從2012年面向浙江省本科招生208名,到2021年溫肯面向包括浙江、河南、山東、江蘇、黑龍江、上海、廣東在內的全國21個省/市/自治區計劃招本科生1010人,6個碩博研究生專業招生,這些數字的背后是溫肯高速發展的縮影和寫照。

十年,溫肯作為一所新學校,在快速發展中不斷取得新成就,更帶來無數驚喜,而每一個成長的印記都牢牢記在應永宏的心里。3650個日夜,談及一幕幕自己難忘的經歷,應永宏依舊能想起2013年新校園啟用、國慶抗臺的日子。

2013年,臺風“菲特”來襲,剛建成的溫肯校園教學樓的玻璃窗還未完全安裝,瓢潑大雨灌入教室。溫肯中美雙方領導、教職工積極投入抗臺,大家挽起褲腿,運用各種工具把一盆盆水舀出教室。“按照辦學協議,美方只用負責教學工作。但在學校面臨困難之時,他們同樣心系學校,與中方教職工一起共克時艱。”應永宏說,洋外教毫不猶豫挽起褲腿一起參與抗臺,在當時出乎想象。正是這次經歷,讓他深刻意識到了中美雙方合作的重要性,為了同一個目標,即使在跨文化溝通下,雙方也能手挽手一起為世界培養更多優秀的人才,而這也是溫肯能走到現在并且繼續開創更好未來的重要基石。

十年風雨,十年成長。

當年想著要在中美合作大學里開闊視野的應永宏,如今已經在溫肯耕耘十載。陪著溫肯一步步成長起來,有一件事讓應永宏頗感自豪:一屆又一屆的畢業生走出校園奔向世界名校或者祖國建設的崗位時,他們已經成為了擁有批判思維,會開展探究性學習,且包容又創新的世界公民。這不僅得益于美式教育的優勢,更是溫肯在中外合作辦學上的成功,給學子的成材,提供了充滿無限的平臺。

“只有創新,才有生命力,才能發展。”應永宏說,而創新也是他十年的注腳,更是他對溫肯學子的期望:“在中美兩國教育文化中成長起來的溫肯學子,不僅要守正創新,更要融合創新。同樣,不僅是溫肯,中國教育想要實現長足發展,在新時代的世界舞臺上起到引領作用,也必須與國際接軌,以開放的姿態引進和借鑒優質資源,融合創新,吸引人才,培養學子。”

論壇現場,省國合基地、市重點實驗室負責人,溫州肯恩大學學術副校長楊毅欣博士發表開幕致辭,他回顧了溫肯短短幾年,科研取得的重大進展,并對未來科研事業作了進一步展望。他表示,該重點實驗室作為一個多學科的研究中心,將利用生物信息學和多組學(如基因組學、蛋白質組學、代謝組學、多肽組學、宏基因組學等)等工具研究和開發能夠推動在疾病分子機制研究、 新藥開發、基因診斷、生物標志物在疾病診斷、治療和預后評估的應用等生物醫藥領域的發展。

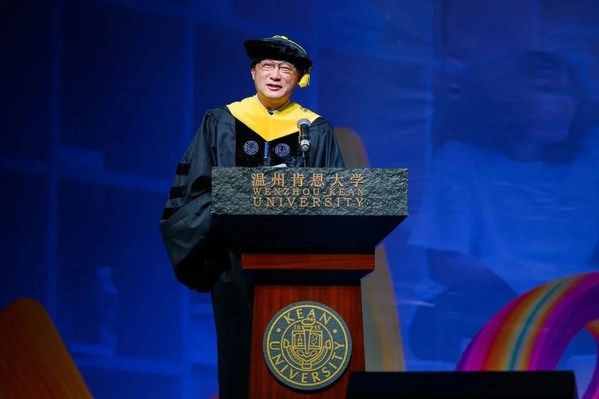

俄羅斯工程院外籍院士、溫州肯恩大學王立校長向參與嘉賓以及所有支持實驗室建設的各方力量表示由衷的感謝。人才培養是學校的使命擔當,而科學研究是內在動力。生物信息學是國家未來發展的重點方向,溫州第一所也是溫肯首座應用生物醫藥信息學重點實驗室將為國家解決生物醫藥領域“卡脖子”問題貢獻力量。他鼓勵在座的溫肯教師,不斷探索、創新,開拓國際合作新局面,充分利用好實驗室設備再取豐碩成果。

中國科學院大學溫州研究院科技處處長李花瓊博士見證了實驗室的飛速建設,夸贊其為“溫肯速度”,他希望接下來兩校互通有無,加強合作。“中科院溫州研究院有先進的實驗設備,溫肯有碩博生以及頂尖教師團隊,我們希望兩校能夠優勢互補,共同推進科研進步。”

論壇現場,匯聚了多位科研大咖,來自溫州肯恩大學、中國科學院大學溫州研究院的專家學者圍繞著細胞生物學、分子生物學、微生物學、藥學、基因組學、蛋白組學等17個相關議題進行了學術討論和交流,未來他們將推進生物醫藥、生物信息等研究成果產業化,以應對人類健康的威脅,提高人類整體生活質量。

2021年生物科技發展及應用學術論壇由溫州肯恩大學和中國科學院大學溫州研究院共同舉辦,該論壇旨在推進兩校深入科研交流與合作,共同應對生物醫藥領域出現重點問題。

Baha Ihnaini是我校理工學院計算機科學與技術專業教授,在馬來西亞北方大學獲得數據科學領域的博士,曾在馬來西亞北方大學擔任實驗室研究人員,擁有豐富的高校教學和科研經驗,多篇科研成果發表于《Journal of Engineering and Applied Sciences》等國際期刊上,曾獲得我校最受歡迎教師的榮譽,于2021年3月入境中國開展線下教學課程。

擔心家人安全,發出求助

過去兩年,Baha的妻子Suha和剛滿一周歲的孩子Saraj獨自生活在巴勒斯坦貝特·達揚(Beit Dajan),該地區位于以色列和巴基斯坦交界處,連年戰亂,民族矛盾激烈,每周五定期爆發抗議游行。這讓身處溫州的Baha十分擔心家人的安危。

當得知當地的一位鄰居更是在一次戰亂中受到暴徒的無情殺害,Baha向學校提出了求助,希望學校能幫助妻兒申請簽證。

出于人道主義考慮,我校人資部同事在了解情況后,通過省、市外辦多次協商溝通,近半年的努力,今年8月,終于幫助Suha和Saraj申請到了PU邀請函及其入華簽證。

久別的團聚 “我們在這里很安全”

經過6萬公里的飛行,Suha和Saraj于9月初安全入境上海。

10月9日,在經過28天的隔離后,Baha終于見到了闊別已久的妻子和孩子,留下了激動的眼淚。

Suha和可愛的Saraj來到溫州已經有3個星期。“我在這里覺得很安全。”第一次來到中國Suha說道。

Baha一家人正在逐漸適應在溫州的生活,周末,會去萬象城購物、去五馬街逛街,也會自己去采購食物,在公寓中做自己家鄉的美食。

“在中國是我們全新生活的開始,目前一切都很好。”沒有戰火紛飛,沒有嘈雜,Baha一家人的臉上始終洋溢著幸福的微笑。

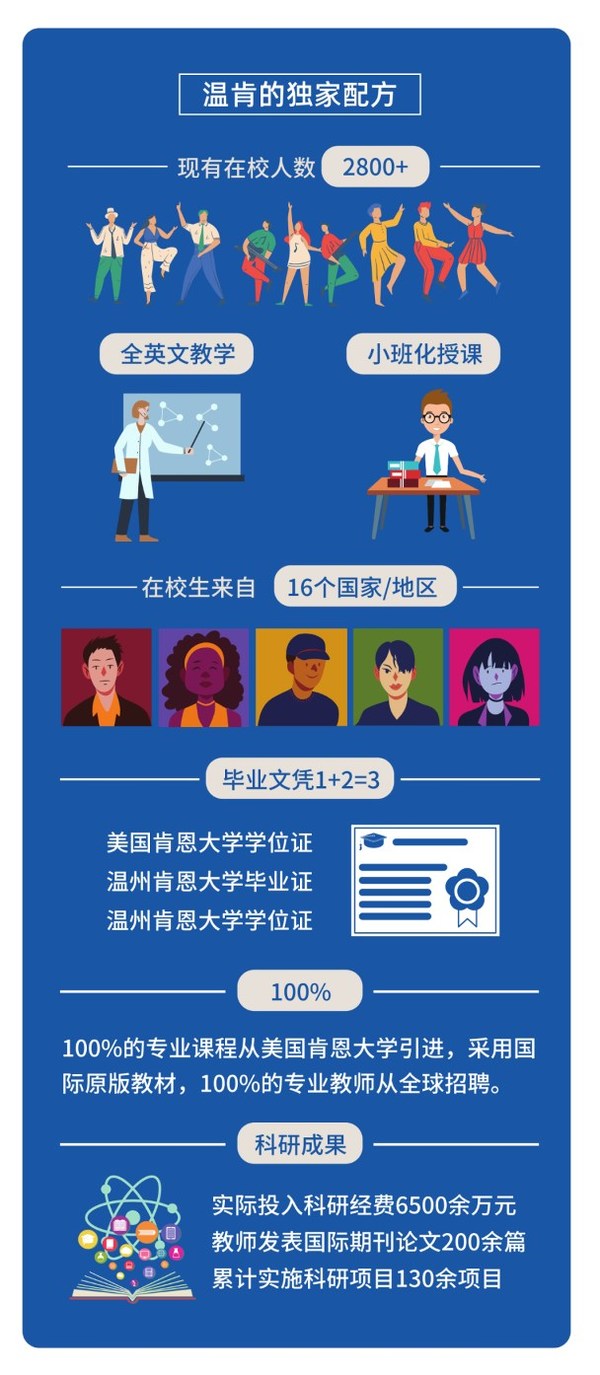

溫州肯恩大學作為浙江省唯一一所具有獨立法人資格的中美合作大學,學校一直致力于“為不同的學生找到不同的發展方向”,引進國際優質教育資源,100%的專業課程從美國肯恩大學引進,采用國際原版教材。100%的專業課教師從全球招聘,實施全英文、小班化教學。學生在就讀期間同時在中國和美國注冊學籍,畢業后可獲得中美雙文憑;享有自由赴美交換、免費英語強化等各項政策,值得一提的是,學校尊重個人興趣和未來發展志向,學生入校后第一學期可在學校當年招生的專業中自主選擇,二次確定專業,以充分挖掘學生的潛力。

國際化教學特色,也培養了學生國際化視野,引領溫肯學子走向世界舞臺。截至今年5月,溫肯已走出五屆本科畢業生共計1600多人,超60%的學生選擇繼續留學深造,其中46%入學QS排名前50名的世界名校其中不少學生進入哈佛大學、芝加哥大學、倫敦大學學院、新加坡南洋理工大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、北京大學等世界頂尖名校。除此,四大會計師事務所、華為、匯豐、字節跳動、騰訊等頭部企業也紛紛向溫肯學子遞來橄欖枝。

2019年起學校增設碩博士專業,今年共有6個專業招收碩博研究生,分別為教育領導學(教育學專業博士)、生物技術科學(理學碩士)、國際英語教學(文學碩士)、國際工商管理(工商管理碩士)、計算機信息系統(理學碩士)和建筑學(建筑學碩士)。

聯系我們

線下咨詢會

時間:6月23日(周三)10:00-16:00

地點:宜春中學體育館(宜春場高招會)

時間:6月24日(周四)9:00-15:00

地點:贛州三中體育館(贛州場高招會)

時間:6月25日(周五)9:00-15:00

地點:九江一中

時間:6月26日(周六)8:30-17:30

地點:南昌綠地國際博覽中心 (南昌場高招會)

秋季本科招生1010人

近年來,溫肯不斷加快高水平、國際化建設進程。組建溫州肯恩大學專家咨詢委員會,集結包括中外8位院士在內的15位專家學者;興建理工類實驗室、獲批生物信息與技術研究平臺實驗中心;多個科研項目獲國家自然科學基金資助……

學校現有在校生約 2800 名,設有商務與公共管理學院、建筑與設計學院、人文學院和理工學院四個學院,共設有20個本科專業,包括金融學、會計學、計算機、英語、心理學、生物學等。

溫肯今年面向包括浙江、河南、山東、安徽、湖北、河北、遼寧、四川、重慶、貴州、江蘇、黑龍江、上海、廣東、湖南、陜西、云南、江西、廣西、山西和福建等全國21個省/市/自治區計劃招生1010人。

此外,今年共有6個專業招收碩博研究生,分別為教育領導學(教育學專業博士)、生物技術科學(理學碩士)、國際英語教學(文學碩士)、國際工商管理(工商管理碩士)、計算機信息系統(理學碩士)和建筑學(建筑學碩士)。招錄采用國際通行的申請入學制,專業全部課程均為全英文授課,完全采用美國肯恩大學的課程體系和培養方案,教學安排靈活,畢業生將獲頒美國肯恩大學碩士或博士學位證書,該證書可在中國教育部得到認證。

畢業生精彩故事不斷

美式課堂、全英文教學、創新包容、多元發展、國際視野……作為一所中美合作大學,溫肯始終致力于培養具備國際化視野、跨文化溝通能力以及創新能力的世界公民,畢業生的職業素養與學術能力,都得到了社會各界的廣泛認可。

今年溫肯迎來第六屆畢業生,他們的故事依舊充滿精彩。大四金融學畢業生萬珂芳不僅包攬國家獎學金、省政府獎學金等各大獎項,活躍于科研和競賽領域,并最終聽從內心放棄劍橋大學的“橄欖枝”,選擇進入哥倫比亞大學繼續深造;英語專業大四學生李越心中始終有一個“新聞夢”,作為溫肯學生媒體與設計中心創始人的她最終被全美排名第一的美國西北大學Medill新聞學院錄取;市場營銷專業的袁正清和來自不同國家的500多名青年領袖一起,擔任首屆新型領袖和平峰會的“和平大使”,用四年的堅持將美國西北大學和倫敦政治經濟學院的錄取通知書收入囊中……

當然,在中外合作大學,“好故事”的書寫并不意味著一心向外。建筑設計專業的章渺花費3年時間研究溫肯校園周邊的一座城中村,最終她提出的村莊改造成果被肯恩小鎮采納。

六成學子出國深造

國際化是溫肯最大的特色。溫肯90%以上的師資為外籍,50%以上的師資為美籍,140多名專任教師來自世界上35個國家和地區;溫肯90%的課程,均為全英文授課;校園國際化氛圍濃郁,溫肯與牛津大學、劍橋大學、耶魯大學、加州大學戴維斯分校、香港理工大學等世界一流大學建立科研合作關系,保證每一位學生都有國際體驗的機會。

秉持通識教育和博雅教育的核心教育理念,“為不同的學生找到不同的發展方向”始終是溫州肯恩大學的辦學理念和辦學目標。

數據顯示,截至2020屆,溫肯已產生1600 多名畢業生,平均初次就業率達91%。畢業生升學質量保持高水平,畢業生中有60%以上選擇繼續深造。五屆畢業生中,126人進入QS世界排名第40的悉尼大學,35人進入QS世界排名第10的倫敦大學學院,24人進入美國常春藤聯盟校哥倫比亞大學……部分畢業生選擇直接就業,他們受聘于世界500強、中國財富500強、國內外知名企業、政府事業機關、金融機構及其他企業等單位。

更多學校信息請訪問:www.wku.edu.cn

王立校長在浙江大學獲得博士學位,在加拿大University of Waterloo完成博士后研究,現為浙江大學求是特聘教授、博士生導師、英國皇家化學會會士、溫州肯恩大學校長,曾為美國Yale University、University of Washington、University of California, Irvine等訪問教授。長期從事高分子材料研究,特別是二茂鐵基特種高分子在推進劑及特種涂層中的應用研究。在Chem. Rev.、Angew. Chem.等發表SCI收錄論文等350余篇,經Web of Science文獻檢索,王立校長團隊在二茂鐵基化合物及聚合物等方面發表的論文數全國排名第一,出版專著兩部。先后應邀訪問過美、俄、英、德、法、日、澳、瑞等40余個國家及耶魯大學、莫斯科國立大學、劍橋大學、牛津大學、加州大學、華盛頓大學等150余個重要的大學及研究機構,作報告或學術交流150余場,在國際上在該領域有較大的影響。

俄羅斯工程院是俄羅斯工程領域最綜合最重要的學術機構,首任院長是俄羅斯著名科學家、諾貝爾獎得主普羅霍羅夫。據查俄羅斯工程院現有1500余位院士,其中外籍院士100余位,我國原中國工程院院長徐匡迪院士、中國地質大學翟裕生院士等著名科學家也獲得過此項殊榮。

市政協副主席陳勝峰,市人大原副主任卓高柱,市政協原副主席高育廳,市人大常委會教科文衛工委主任丁福良,市政協教科衛體委主任陳志斌,市委第一巡察組、市委宣傳部、市文聯、市文化廣電旅游局以及市委統戰部,市教育局等單位領導代表出席儀式。出席開館儀式的還有各地遠道而來的藝術界嘉賓。

校園里“藏著”的美術館

陳天龍先生是新中國第一代油畫家中最有代表性的人物之一,也是中國當代最具特點的意象油畫藝術家之一。陳天龍美術館由溫肯籌備建造,是溫肯的下設機構,位于溫肯校內公共教學樓B號樓一樓,建筑面積約為800平方米,對民眾免費開放。

開館儀式在溫肯別具特色的大草坪上舉行,綠色代表著蓬勃的生機,正如坐落在美麗校園里的陳天龍美術館,經過三年的精心籌備,今天終于隆重開館,展開新的篇章。

作為一個兼具規范性、專業性、穩定性、功能與設備設施齊全的美術館,陳天龍美術館不僅提供專業的收藏和展示空間,還將開展系統性的學術研究和活動,策劃和舉辦國內外優質的藝術展覽。

學校黨委委員、副書記鄭曉東主持開館儀式。學校黨委書記、理事長王北鉸就在致辭中表示,“陳天龍美術館是溫州美術與國內、國際美術界交流的重要平臺,更是傳承、保護優秀傳統文化的重要載體。它的落成是我市高校和藝術家合作的一項創舉,也在學校和外界之間架起了一座藝術之橋。”

“畫作是藝術最好的語言”

“我希望美術館像大草原上永遠開不敗的小花,為藝術為教育增添美好與美麗,”著名油畫家陳天龍先生在儀式上動情地說。他還將自己創作的50張油畫作用捐贈給美術館,作為美術館的第一批藏品,現場王北鉸書記還向陳天龍授予捐贈證書。

“藝術沒有國界,畫作是最好的語言。”中國美術家協會油畫藝委會副主任,浙江省美術家協會副主席,中國美術學院繪畫藝術學院院長何紅舟直言,“陳天龍先生對藝術表現規律的‘解與破’,提供了一個由生命力歷程寫成的獨特個案,這提示我們美術館還可以積極開展陳天龍先生藝術研究,為從中西文化之源,到時代脈絡個體實踐,提供了多維度的思想空間。”

市政協副主席陳勝峰也出席了開館儀式。他說:“溫州歷史悠久,文化薈萃。陳天龍美術館的落成無疑為溫州美術發展和藝術普及,添增了濃墨重彩的一筆。美術館選址浙江省唯一一所中美合作大學 -- 溫州肯恩大學,有利于助推我市文藝事業發展和文化交流,必將成為溫州文化的新亮點,藝術的新名片。”

中國美術學院、北京當代中國寫意油畫研究院、杭州師范大學美術學院、溫州市美術館、溫州市民間文藝家協會等還發來了賀信,祝賀陳天龍美術館的落成并向陳天龍先生致以敬意。

溫肯校園更添藝術氣質

陳勝峰主席、陳天龍先生、王北鉸書記、何紅舟先生現場一起為美術館揭幕。

隨后眾人一起參觀了美術館的首展“良擇”展出了69幅作品,這些作品中既有上世紀50年代的寫實畫風,也有陳天龍今年的多幅新作,每一筆油彩既是他藝術創作的軌跡,更是他人生走過的每一步足跡。每幅作品旁還貼心地配上了中英雙語圖文語音導覽,用手機掃描展簽上的二維碼便可收聽。

作為一所大學里的美術館,陳天龍美術館還帶著濃厚的學術氣息。伴隨開館儀式一同舉行的還有《放懷心象:陳天龍與中國油畫》研討會,藝術界嘉賓們在森馬廳里暢談中國現代油畫之路,分享陳天龍的油畫創作與探索,解析當代架上繪畫的歷史境遇與挑戰。現場濃濃的藝術氛圍,為在場聽眾和溫肯學子帶來了一場沉浸式的藝術熏陶。

而這就是未來陳天龍美術館努力的方向,它將成為一所學習藝術、交流藝術、弘揚藝術的文化圣殿。而有了美術館的溫肯,將在學術氣質外,更添一份藝術氣質,為學校打造對外交流合作的重要窗口,傳承發揚中國書畫藝術助力。

文字 范晨

圖片 王智耀

活動伊始,科研辦主任金純為大家介紹了學校科研機構現況。過去一年,學校現有的四所研究機構舉辦了8場活動,參與者累計達4500余人。4位負責人累計參加國內外學術會議18場,發表論文7篇,推進合作項目24個。她相信新的四大科研機構的成立,將促進溫肯科研進一步發展。

溫州肯恩大學交互式學習及沉浸式虛擬現實研究院負責人陳宥辛博士表示,該機構旨在探索AR、VR的廣泛應用場景。沉浸式技術在未來將有無限可能,他歡迎所有師生,無論是藝術、設計、還是計算機等專業都能參與到這場探索之旅,共同探究數字技術之于教育的無限潛力。

溫州肯恩大學社會與當代計算研究院負責人Sujatha Krishamoorthy博士表示,該研究中心為師生提供先進的技術支持,鼓勵師生進行跨學科研究,以期解決現實的社會經濟發展問題。演講最后,她為來賓介紹了現有的強大的師資隊伍和未來發展計劃。

商學院院長、溫州肯恩大學品牌發展研究院負責人曹江指出,品牌研究院的成立,將學校資源更好地與溫州品牌深度結合,真正促進產學研一體化,通過數據分析推廣學校資源,助力溫州產業更好更快發展。

學術副校長楊毅欣回顧了過去幾年學校科研領域從無到有的迅猛發展過程。他直言,在疫情期間,諸多師生仍然克服重重阻力,在重要期刊上發表有影響力的作品。未來,他鼓勵教師利用好新添的四大平臺,充分激發學生好奇心、創造力,期待溫肯科研能有更長足的發展。

儀式末尾,副校長楊毅欣、副校長嚴曉鵬、商學院院長曹江、Sujatha Krishamoorthy博士、陳宥辛博士共同為4所科研機構揭牌。

溫州肯恩大學中美人文交流研究中心、品牌發展研究院、交互式學習及沉浸式虛擬現實研究院、社會與當代計算機研究院分別由王北鉸書記和副校長嚴曉鵬、商學院院長曹江、理工學院副教授Sujatha Krishnamoorthy 以及人文學院陳宥辛博士擔任主要負責人。四大研究機構希望合力促進各自領域學術發展,為當地產業提供專業科研服務,以推動地區社會經濟發展。

]]>受疫情影響,今年中外合作大學成為眾人關注的焦點。溫州肯恩大學是浙江省唯一一所具有獨立法人資格的中美合作大學,2012年開始辦學,2019年獲批開展外國碩士、博士教育。今年學校在全國十九個省市區投放高考統招計劃1000人,較去年增加200人,并且今年首次在江西招生。

今年溫肯在江西本科第一批次招收包括金融學(國際金融方向)、會計學(國際會計方向)、國際商務、英語、計算機科學與技術、數學與應用數學(數據分析方向)等在內的6個本科專業,共計25人(文科8人,理科17人)。

學校一直致力于“為不同的學生找到不同的發展方向”,引進國際優質教育資源,100%的專業課程從美國肯恩大學引進,采用國際原版教材。100%的專業課教師從全球招聘,實施全英文、小班化教學。學生在就讀期間同時在中國和美國注冊學籍,畢業后可獲得中美雙文憑;享有自由赴美交換、免費英語強化、專業自由選擇等各項政策。

國際化教學特色,也引領溫肯學子走向世界課堂。截至今年7月,溫肯已走出五屆本科畢業生1600多人,超過60%的學生選擇繼續留學深造,其中不少學生進入哈佛大學、北京大學、芝加哥大學、倫敦大學學院、新加坡南洋理工大學、哥倫比亞大學、愛丁堡大學、賓夕法尼亞大學、杜克大學、多倫多大學、墨爾本大學等世界高等學府。而國際四大會計師事務所、華為、匯豐、字節跳動、騰訊等企業更是紛紛向溫肯學子遞來橄欖枝。

為吸引更多優秀學子,溫州肯恩大學還于近日公布了2020年本科新生入學獎學金條例。其中 “新生精英獎學金” 條例具體為學生最高可獲得45萬元獎學金,以減免學費等形式,分四學年平均發放。這筆獎金可用作學生在讀期間學費、住宿費以及參加各類國際組織實習實踐等費用。此外學校還設有“優秀新生獎學金”和 “博雅獎學金”及各類學習、活動獎學金等。這些獎學金的設置目的都是為了幫助來溫肯的學生實現就讀世界級名校的愿望,四年后能走上國際舞臺,做一個博學雅致,學貫中西的新時代中國公民。

值得一提的是,學校實施全英文教學,錄取新生的外語語種須為英語。考生英語單科成績(滿分150分)須達到110分及以上。

]]>

未來工作將如何變化?

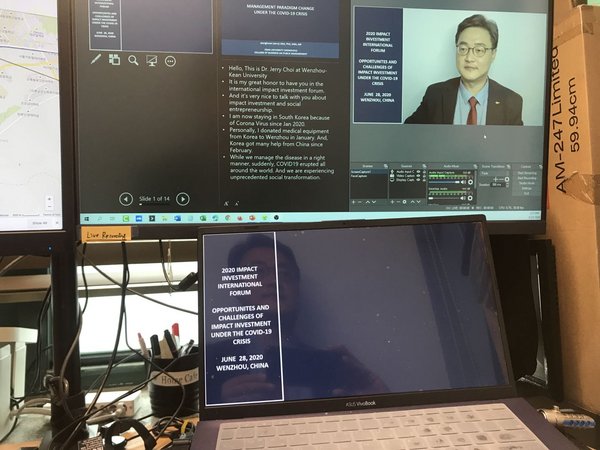

崔博士認為云共享、大數據、物聯網等技術使我們能夠超越時空界限,隨時隨地工作。在這個維度上,新冠肺炎可以說是一種“契機”,迫使員工在家工作,充分利用技術進行管理。

此外,信息碎片化時代,社交媒體及相關平臺空前流行。這些平臺的頻繁使用提高了個人對工作的期望并催生了更加個性化的行為和態度,人們工作的理念更加靈活。他認為,這將會是未來的一種“新常態”。

管理面臨哪些挑戰?

崔博士強調,工作變更,人員變更,勢必給管理帶來挑戰。盡管許多人可能認為傳統的組織結構會被多人共治的形式完全取代。但是他的更認可,“以任務為導向,更具有活力和能動性的臨時的組織機構將獲得蓬勃發展,以管理分散影響力的投資項目。”與以往不同,這種模式下,一個公司需要的不是單個“經理”,而更需要的是多個“企業家”。

與以往“命令-控制”管理模式不同,管理人員和企業員工之間的聯系應更多采用“傾聽-表率”模式。新冠肺炎疫情重塑了企業的構成邏輯。這場危機提醒人們重新評估個人內在需求。當前,人們對物質獎勵關注度有所下降,而更在乎工作是否能夠賦予他們目標感、歸屬感、使命感并給個人帶來正能量等。

傳統上,金融資本、組織資本、社會資本、人力資本對企業的成功至關重要。但是,現在,你是誰?想成為誰,即心理資本;你有精力去執行嗎?即生理資本;而你正在為之奮斗的目標,換句話說,就是目標感,即精神資本,在確保企業卓越發展上起著越來越重要的作用。

我們如何應對這種變化?

崔博士堅信,在危機中,平衡工作和生活至關重要。具體來說,人們需要管理個人的精力而非時間。

這個觀點與施瓦茨提出的觀點一脈相承,最早可以追溯到2007年。施瓦茨認為我們需要關注的四個重要能量,包括:身體能量、情感能量、心理能量和精神能量。這四個方面分別確保人們行動具有可持續性、安全性、專注力和目標感。為達到這一目標,他鼓勵個人休息好,保持積極心態,避免分心并做自己內心真正熱愛的事。

崔博士于伊利諾伊大學香檳分校獲得博士學位,是致力于人力資源管理與開發、組織行為與發展領域研究的學者、從業者和商業顧問。他的研究專注于探討“如何發揮個人積極性以創造商業和社會價值”;同時,他還擔任溫州肯恩大學管理科學系主任以及溫州肯恩大學慈善公益研究中心負責人。該慈善公益研究中心與影響力投資國際論壇密切合作,為政府機構、中小企業及社會組織提供政策指導。

]]>