產學研領袖云集 共繪行業發展新藍圖

發布會現場,眾多業界領袖和專家學者齊聚一堂,益普索(中國)戰略咨詢S3C事業線負責人崔曉波、中國藥科大學副校長楊勇、國家遺傳工程小鼠資源庫主任/江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事長高翔、上海南方模式生物科技股份有限公司董事長費儉、賽業生物科技有限公司董事長韓藍青、上海吉輝實驗動物飼養有限公司CEO徐平、蘇州大學實驗動物中心主任周正宇、上海易貿醫療科技有限公司創始人兼首席執行官鄧亞田等行業大咖悉數出席,共同見證了這一里程碑時刻。

在醫學發展的漫長征程中,實驗動物承擔了關鍵驗證工作,它們緊密地連接著實驗室的研究成果與臨床的實際應用,為人類攻克健康難題提供了堅實的支撐。其中,小鼠作為實驗動物的代表,是科學家們最為鐘愛的實驗動物之一,其已廣泛應用于生命科學及醫學基礎研究、藥物研發篩選及檢測鑒定、生物藥品制造等多個環節,對整個生物醫藥產業的格局與走向產生了深遠的影響。因此,此次會議主旨聚焦于"以實驗小鼠為基石,驅動醫學研究創新;以生態協作為路徑,引領行業高質量發展",從技術創新、產業鏈協同、政策支持等多個層面深入探討了實驗動物行業的核心議題,以及中國實驗小鼠行業的未來發展路徑和趨勢。

多維度深度剖析 全景透視行業發展新格局

作為首部聚焦中國實驗小鼠領域的權威報告,藍皮書從行業現狀、競爭格局、標桿企業案例、全球趨勢以及未來展望五個維度系統展開,直擊行業核心洞察,全面、客觀地呈現了中國實驗小鼠行業的發展現狀及未來趨勢,為科研機構、企業及投資者提供了重要的數據支撐和決策參考。

藍皮書顯示,實驗小鼠已占中國實驗動物使用量的70%-80%,是推動基礎科研與生物醫藥發展的關鍵力量。目前,該行業已進入成熟期,國內企業紛紛崛起,各環節協同推動行業發展,對基礎研究及生物醫藥的重要作用已達成廣泛共識。

據藍皮書,2024年,中國實驗小鼠市場規模已達52.4億元,海外擴張速度超越國內市場增長,展現出強勁的發展勢頭。得益于政策支持、需求增長與技術創新等多重助力,預計2028年中國實驗小鼠市場規模將達102.3億元,行業發展趨勢上具體表現為服務占比的不斷提升、行業集中度的逐步提高,以及中下游整合的加速推進。

創新驅動生態共建 產業聯動破局多維挑戰

與會專家學者們一致認為,行業的蓬勃發展離不開各方的共同努力,唯有加強政企協同合作,共同推動標準化建設,強化資源整合與國際合作,才能拓寬行業邊界并迎來更大的增長潛力。作為生物醫藥研發的關鍵一環,實驗小鼠模型在基因功能解析、疾病機制研究及藥物篩選等環節具有不可替代性。而實驗小鼠行業協同發展對生物醫藥產業創新生態的深度重構與價值釋放都有著重要的意義。

當前,中國實驗小鼠行業的參與者正積極從產業鏈整合、技術創新與轉化、大力發展國際合作并推動標準互認等方面推動構建更加健康的行業生態。中國藥科大學副校長楊勇在發布會上表示:"實驗小鼠行業的發展離不開各方的緊密合作,只有通過整合企業、科研院所和高等學校的技術資源,加強產業鏈上下游的對接與協同,打通創新鏈條,推動技術創新與成果轉化,才能不斷提升行業的整體競爭力。同時,還需要加強與國際同行的交流與合作,借鑒先進經驗和技術,共同促進中國實驗小鼠行業的高質量發展。"

此次藍皮書的問世,不僅為行業提供了全景式發展指南,更標志著中國生物醫藥產業鏈協同創新進入新階段。未來,各方還將通過產學研聯動、跨領域技術融合以及標準化體系建設,共同構建一個開放共享的行業生態,以實現實驗小鼠行業的可持續發展。

江蘇集萃藥康市場部,marketing@gempharmatech.com

【嘉賓致辭】

作為發布會開場致辭嘉賓,中國藥科大學副校長楊勇教授從科研與產業協同視角,充分闡釋了實驗動物在生物醫藥領域的關鍵作用,提出技術創新、生態協作與全球視野是行業發展的關鍵,對"行業藍皮書"的發布給予期待,希望借此引發行業思考,推動行業高質量發展。

【報告解讀】

該藍皮書由全球知名市場研究咨詢機構IPSOS調研編纂,匯集20+行業內專深度訪談內容,聚焦行業優秀企業發展,益普索(中國)戰略咨詢S3C事業線負責人——崔曉波先生親臨現場,從行業現狀、競爭格局、優秀企業展示、全球趨勢和未來發展態勢及展望五個維度,對《2024年中國實驗小鼠行業藍皮書》進行了深入細致的解讀,為大家帶來了全球視野下的全方位行業生態分析。

【發布儀式】

從左至右:蘇州大學實驗動物中心主任-周正宇、益普索(中國)戰略咨詢S3C事業線負責人-崔曉波、賽業生物董事長-韓藍青、國家遺傳工程小鼠資源庫主任/江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事長-高翔、中國藥科大學副校長-楊勇、南模生物董事長-費儉、上海吉輝實驗動物飼養有限公司CEO-徐平、易貿醫療創始人兼首席執行官-鄧亞田

八位專家代表共同上臺,實驗小鼠行業代表、權威專家及第三方機構,與大家一同見證這一里程碑時刻。

《2024年中國實驗小鼠行業藍皮書》通過詳實細致的調研基礎,新穎清晰的分析方式,深入淺出的思考表達,直擊核心洞察,全面客觀呈現出了中國實驗小鼠行業發展現狀及未來趨勢。該藍皮書的發布無疑對實驗小鼠行業,乃至整個生物醫藥領域均具有非凡的意義。

點擊獲取《2024年中國實驗小鼠行業藍皮書》完整版。

關于集萃藥康

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司(GemPharmatech Co., Ltd,股票代碼:688046)創立于2017年,是一家專業從事實驗動物小鼠模型的研發、生產、銷售及相關技術服務的高新技術企業,系亞洲小鼠突變和資源聯盟企業成員以及科技部認定的國家遺傳工程小鼠資源庫共建單位。公司基于實驗動物創制策略與基因工程遺傳修飾技術,為客戶提供具有自主知識產權的商品化小鼠模型,同時開展模型定制、定制繁育、功能藥效分析等一站式服務,滿足客戶在基因功能認知、疾病機理解析、藥物靶點發現、藥效篩選驗證等基礎研究和新藥開發領域的實驗動物小鼠模型相關需求。

聯系方式:江蘇集萃藥康市場部,marketing@gempharmatech.com

大會采取專題報告、圓桌討論、設施參觀結合的模式,邀請到佛山市政府副秘書長韓軻先生、南海區副區長勞劍鋒先生、集萃藥康董事長高翔教授、廣東藥康生物科技有限公司總經理王韜博士為大會致辭,10余位實驗動物行業大咖分享前沿進展、交流行業見解,百余名實驗動物行業及上下游行業的專家學者及從業人員到場參與,超萬名觀眾通過集萃藥康視頻號、嗶哩嗶哩直播平臺、梅斯醫學直播平臺參與線上會議。

大會開始,由廣東藥康生物科技有限公司總經理王韜博士介紹廣東藥康生物醫藥產業園新設施。

2019年10月,華南地區規模最大、技術最領先的華南遺傳工程小鼠資源共享平臺正式落戶南海獅山,由江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司分兩期建設,并由其子公司廣東藥康生物科技有限公司負責運營。一期已于2020年09月啟動,總投入6000多萬,共2.2萬籠位。二期基地占地40畝,已投入2.2億元,預計最大產能10萬籠位,300萬只/年,目前已投入使用3萬籠,成為華南地區最大的實驗動物產業化平臺。今天,位于佛山市南海區獅山鎮的廣東藥康生物醫藥產業園區正式啟動,這標志著佛山市在產業發展上又邁出了堅實的一步。

隨后,大會在集萃藥康董事長高翔教授、佛山市政府副秘書長韓軻和南海區副區長勞劍鋒的致辭中拉開帷幕。

大會開幕致辭

集萃藥康是一家努力奮進且重守承諾的公司,我們非常重視行業生態的建設,重視與地方政府、周圍企業、客戶、上下游供應商的合作,攜手共贏。公司發展過程中,我們一路高速向前,希望以更快的速度為生物醫藥產業貢獻藥康的力量;在發展過程中集團將持續關注人才建設,并以速度、質量做為兩大支柱持續發展,希望廣大的客戶們繼續支持,建立起真誠、有理想、互相信任的生態體系,相互獲益,共同進步。

今年南海區提出三高四新的發展理念,生物醫藥作為四新產業的重要組成部分,它的繁榮發展不僅關乎人民健康福祉,更是衡量地區創新能力和綜合實力的重要標識。廣東藥康作為華南遺傳工程小鼠資源共享平臺共建單位落戶南海,已經是華南地區最大的實驗動物產業化平臺,今天的啟動儀式是對過去的肯定,同時也是對我們未來美好的期待,我們堅信在上級政府的引導和支持,以及在各位專家及企業共同支持下,會有更多的優秀的企業一起加入到我們中間來。

生物醫藥健康產業關系到國計民生、國家安全,也是健康中國建設以及構建城市現代化的支柱產業。佛山市在生物醫藥健康產業的賽道積極進取,近年來我們印發了生物醫藥健康產業三年行動計劃,出臺了一系列政策,把生物醫藥健康產業作為三大新興產業重點布局。以產業園建設為契機,不斷更新迭代技術、聚合資源,佛山高度重視科技創新工作,并加大資金投入,加快平臺建設,加強人才引進,加強機制創新,科技創新能力不斷增強。

廣東藥康生物醫藥產業園設施啟動儀式

本次會議邀請到佛山市政府副秘書長韓軻先生、南海區副區長勞劍鋒先生、佛山市醫藥集團副總經理劉飛龍先生、獅山鎮黨委書記麥滿良先生、南海區科學技術局局長薛佩華先生與集萃藥康董事長高翔教授、廣東藥康生物科技有限公司總經理王韜博士、集萃藥康首席技術官王宏宇博士和集萃藥康生產管理中心總監楊慧欣女士共同見證公司新設施的誕生。

在專題會議環節,各位行業專家就“實驗動物資源”、“實驗動物平臺建設”、“實驗動物模型的應用與創新”等方向做了精彩報告。與會的資深專家們圍繞“實驗動物模型資源可及性和共享機制”和“創新動物實驗平臺建設”展開深刻討論。專家們的分享得到了在場的行業內專家學者和從業者的共鳴,他們積極發表見解、提出困惑,共同探討實驗動物行業的發展如何實現突破與共贏。

會場風采

生物醫藥是培育新質生產力的重要領域之一,實驗動物是生物醫藥研發的核心工具,是保障醫學研究和藥物開發的戰略科技資源,在培育新質生產力的道路上發揮著至關重要的作用。尋求創新與合作、打開行業發展新格局是實驗動物行業發展的突破口。本次會議期間,參會專家和同行的交流碰撞出了很多新的觀點,為實驗動物行業的健康發展指明了方向。讓我們攜手努力,共同推動實驗動物行業邁向更加美好的明天!

集萃藥康始終秉持"創新模型,無限可能"理念,緊扣"模式動物"主題,以創新驅動發展,探索模式動物服務于各種疾病、生命科學領域的可能性。為賦能新藥研發和生物醫藥發展,集萃藥康全力為客戶提供高質量、高效率的解決方案,為上下游產業帶來更多的轉化價值。藥康始終以滿足客戶需求為導向,不僅快速響應客戶當下需求,更以前瞻性的視角,從臨床需求及痛點出發,思考如何將長期需求有效轉化,進行技術開發及服務升級。

同時我們也以開放的態度推動合作共贏,資源整合,實現成果價值的最大化。在國際戰略方面,集萃藥康積極進行全球布局,穩扎穩打拓展海外市場,洞察全球行業熱點和產業前沿趨勢,引進高層次海外人才,與全球合作伙伴攜手共進。

無論是臨床前 CRO還是臨床CRO,都屬于一個共同的生態圈,因此在技術服務上可以相互合作,利用雙方的資源優勢,縮短能力建設和產品實現的鴻溝,促進企業共同發展,實現價值最大化。此外,中國CRO服務鏈相關企業應更加關注國際化布局,打開國際化視野,包括人才、文化、技術等多層面。集萃藥康也將持續提高品牌的國際影響力,在遵守國際相關法規的前提下通過高質量產品、優勢服務平臺與客戶逐漸建立信任,提供深層價值。在面對國際政策法規變化的影響時,更加秉持科學的態度積極應對。

本次會議,各方圍繞"實驗動物設施管理現狀""新模型新技術對設施管理的要求""實驗動物設施設計、建設與運行管理"等方向探索行業新途,在實驗動物設施與管理創新方面提出前瞻性的意見,開啟未來征程。

上海市寶山區羅店鎮黨委副書記、鎮長郁夢嫻女士、江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事長高翔教授和上海市實驗動物學會吳寶金教授,共同為會議開幕致辭,向遠道而來的各位專家學者表示歡迎,希望通過此次學術活動可以加強實驗動物設施相關的學術溝通交流,促進行業的發展!

在本次沙龍活動中,上海市實驗動物學會與江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司達成戰略合作,并授權其全資子公司上海藥康生物科技有限公司作為學會人才培訓基地,雙方將共同努力推動實驗動物行業高質量發展。

行業發展離不開當地政府的支持和引導,羅店鎮副鎮長劉傳寶先生為大家介紹了北上海生物醫藥產業園項目,歡迎廣大有識之士共同入駐合作。

作為實驗動物行業關鍵的一個環節,實驗動物設施與資源是行業發展和技術進步的基石,上海市實驗動物學會 實驗動物設施與資源專業委員會主任委員趙勇主任對本次合作表示高度贊賞,并在會場進行了實驗動物設施與資源專業委員會主任委員/副主任委員名單發布,并為各位專家頒發聘書。

進入主題報告環節,更是精彩紛呈。各位專家學者從多個角度對行業現狀和未來趨勢進行了闡述,給出了各自獨到的見解。講解內容具有較強的指導性、實用性,現場反響熱烈。為行業未來發展方向奠定了基礎。

中信證券研究部藥品產業鏈首席分析師韓世通先生就《創新驅動需求,生物制藥迭代向前》主題作了專題報告,系統性地分析了生物制藥行業,在生物制藥行業快速迭代創新的背景下,指出了目前市場需求方向與創新方向。

常在博士就《實驗動物創制和管理現狀及創新方向》主題,詳細介紹了清華大學實驗動物創制的發展歷程、創新方向和可優化的部分。孫紅艷博士就《實驗動物創新模型開發及應用》主題提出動物模型在醫學研究和臨床前實踐方面舉足輕重的作用及如何在不同領域創新動物模型的建議。

王朝霞博士就《高校實驗動物設施建設與運行管理》主題,對發揮實驗動物對生命科學研究的支撐和引領作用提出獨到的幾點思考。劉吉宏博士圍繞《‘全時保障'實驗動物設施的設計與建設思考》主題,表示應積極有條不紊地結合大數據信息技術,推動數字化建設實驗動物設施。

最后,上海藥康總經理琚存祥博士在會議總結時,對在場各位嘉賓的到來表示衷心的感謝。上海藥康將不斷創新迭代新模型,志作浪尖弄潮兒,為實驗動物行業前瞻發展注入新動力!

集萃藥康董事長高翔先生、集萃藥康總經理趙靜女士、生物醫藥產業基地發展有限公司總經理申海成先生、北京市實驗動物學學會理事長賀爭鳴先生、北京藥康總經理史培良先生、華創證券醫藥聯席首席分析師劉浩先生為開業活動剪彩,標志著北京藥康正式開啟新的篇章。

依托集萃藥康雄厚的科研、人才實力和北京市大興區政府的大力支持,北京藥康在大興區生物醫藥基地投資建設超15000平米,專注打造成為基礎科研、臨床研究、藥物研發中不可或缺的小鼠疾病模型資源中心及資源應用開發創新技術平臺。

集萃藥康董事長高翔先生在開業慶典上對各位嘉賓出席本次北京藥康開業盛典表示誠摯感謝,并提出:"集萃藥康要更加強化在實驗動物行業上的引領作用,把創新擺在企業發展全局中的突出位置,同時希望與大家保持緊密合作,共同建立良好的生物醫藥產業生態,推動生物醫藥行業加速發展。"

北京藥康總經理史培良先生表示:"北京藥康是集萃藥康在全國建成的第五個基地,也是集萃藥康全國布局的核心環節。作為藥康生物發展藍圖的重要組成部分,北京藥康將建成一個集研發、生產及新藥篩選的綜合性平臺,整合動物優勢資源,為北京的實驗動物事業和實驗動物行業添磚加瓦。"

生物醫藥產業基地發展有限公司總經理申海成表示:"藥康生物在動物模型資源數量和疾病動物模型創制技術方面排全國首位,北京藥康落地大興區生物醫藥基地,對完善動物模型產業生態起到積極推動作用。"

北京市實驗動物學學會理事長賀爭鳴表示:"北京藥康落戶北京將依托已健全的技術優勢和資源優勢,在新藥靶點發現、新藥創制篩選和我們模型資源庫的建設方面不斷的發展并取得新的成果,助力我國生物醫藥基礎研究蓬勃發展。"

作為藥康生物的重要一員,北京藥康將繼續秉承"創新模型,無限可能"的精神與理念,持續提升科研實力,為生物醫藥產業發展持續注入新動能。

]]>集萃藥康在模型動物領域擁有20 年經驗,作為全球最大的小鼠品系資源庫之一,為全球科研機構、藥企提供動物模型創制及應用開發等一站式服務。大橡科技是國內最早專注于類器官芯片研發與產業化應用的企業,最早推出了首款國產商業化類器官芯片,并將類器官芯片技術率先推向新藥評價端。

集萃藥康總經理趙靜女士表示:"集萃藥康從一家專門做實驗動物的企業,在前進的過程中不斷探索更多服務生物醫藥產業、服務藥物研發的可能。與大橡科技的合作,是動物模型從體外到體內,最終到人體內研發里程碑式的一大步,我們也希望在未來生物醫藥同仁們給予我們更多的鞭策和支持,共同助力生物醫藥產業蓬勃發展。"

大橡科技創始人兼CEO周宇先生表示:"大橡科技與集萃藥康分別作為類器官芯片與模式動物領域的領先企業,兩種不同的技術路線,各有所長,相互補充,集類器官與模型動物優勢于一身的PDOX模型再一次為新藥研發、新藥評價提供了全新的解決方案。期望雙方通過本次合作,共同助力新藥研發快速發展。

就動物模型和類器官在藥物研發評價中的應用和創新方向,與會專家們進行專題分享和精彩討論。大橡科技研發總監丁端塵博士發表了題為"PDO模型在抗腫瘤新藥篩選和申報中的應用"專題報告,分享了類器官最新的研究進展,強調利用創新技術來探索未來藥物發現的可能。集萃藥康科學家郭仕英博士帶來"PDX模型在腫瘤轉化醫學中的應用"匯報,介紹了PDX模型的發展階段及應用場景,并分享了集萃藥康與大橡科技最新的合作研究數據。隨后,北京免疫方舟副總經理徐桂利博士分享了"小鼠模型在藥物臨床前研究中的應用",強調了選擇合適的小鼠模型對新藥研發進展的重要性。最后,美國體外科學院張全順教授就"微生理系統和器官芯片的產業應用進展"作了專題演講,深入淺出介紹器官芯片技術的進程,并點名器官芯片面臨的挑戰及未來的發展方向。

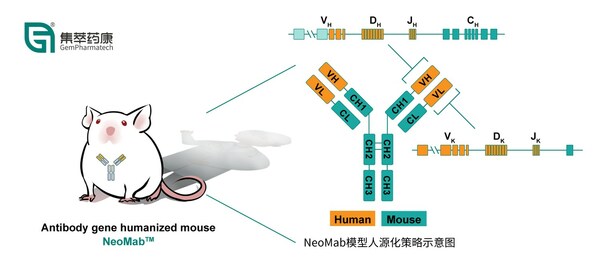

]]>NeoMab?小鼠是在BALB/c遺傳背景下,保留了編碼鼠源抗體基因的恒定區序列,但通過基因編輯將編碼人類抗體可變區的基因序列原位替代鼠源序列(圖1)。

經體外和體內實驗驗證,NeoMab?小鼠有以下優勢:

- NeoMab?小鼠使用人類V(D)J基因編碼抗體,且其使用頻率與人類近似,序列多樣性與人類接近。

- NeoMab?小鼠免疫系統健全,各免疫細胞亞群比例與BALB/c背景鼠接近。

- 抗體類型轉換及體細胞超突變正常發生,B細胞正常發育分化,血清中各種免疫球蛋白亞型含量與BALB/c背景鼠接近。

- 人類重組蛋白抗原免疫后,NeoMab?小鼠抗原特異性結合血清效價與同批免疫的BALB/c背景鼠接近,3次免疫之后效價達到105-106左右。

- 獲得的抗體親和力(SPR檢測)約10-10-10-8,與FDA批準的臨床治療性抗體藥物相當,甚至更高。

- 抗體體外功能活性及體內藥效與FDA批準的臨床治療性抗體藥物近似。

藥康生物全人源抗體轉基因模型NeoMab?及技術平臺,通過模型使用授權和高通量篩選平臺,協助創新藥企快速且低成本完成臨床前發現和驗證工作,優化藥企資金投入,為創新藥研發賦能。

化零為整,合作共贏

藥康生物致力于為疾病機制研究、藥物研發和轉化醫學研究提供模型和技術服務支持。目前,藥康生物已經建成了斑點鼠、藥篩鼠等模型資源庫,可以為藥物靶點驗證和藥理藥效研究提供重要的模型支持。同時,藥康生物還搭建了腫瘤、代謝、心血管、免疫、神經等領域的非臨床研究服務平臺。這些平臺結合模型資源優勢,可提供多領域的非臨床研究服務。

NeoMab?平臺作為全新的成員,為抗體發現提供支持。通過與模型資源和各大專業技術服務平臺整合,藥康生物為藥物研發企業提供全方位的支持,推動新藥的發現與發展。

關于全人源抗體轉基因模型

自1986年FDA批準第一個治療性抗體OKT3(Ecker, Jones et al. 2015)以來,治療性抗體迅速發展,抗體藥已成為現代生物醫藥的重要組成部分,是近幾年銷量最高的一類藥物。然而,研發成功率低、成本高、研發周期長等問題仍是抗體類藥物研發面臨的挑戰。

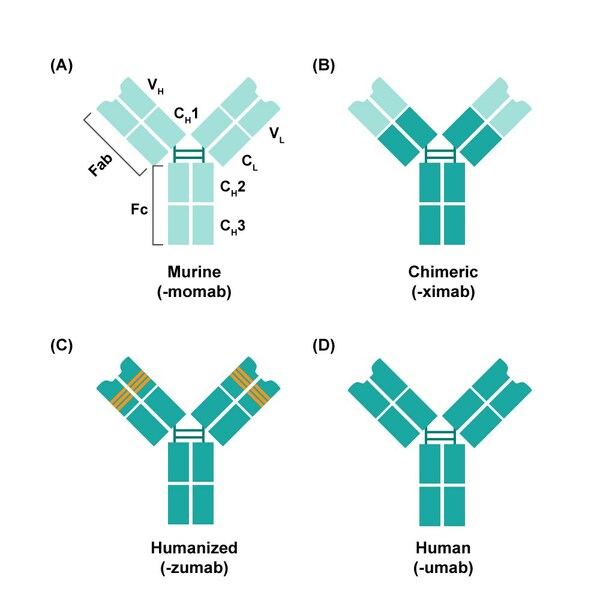

作為大分子藥物,免疫原性(ADA)是抗體藥能否成功的決定性因素之一。為了降低免疫原性,治療性抗體經歷了鼠源抗體、嵌合抗體、改型抗體、人源化抗體及全人源抗體等不同發展階段(Lu, Hwang et al. 2020)(圖2)。研發實踐證明,隨著人類序列占比的提高,免疫原性風險下降(Safdari, Farajnia et al. 2013)。然而,人源化改造需要花費額外的成本及時間,且即便經過人源化改造的抗體仍然不能消除免疫原性風險。以靶向PCSK9的抗體為例,Alirocumab和Evolocumab均為來源于轉基因鼠的全人源抗體,順利獲批上市,而人源化抗體Bococizumab則因免疫原性高而折戟臨床三期(Ridker, Tardif et al. 2017)。相對而言,完全由人類序列編碼的全人源抗體更具研發優勢。

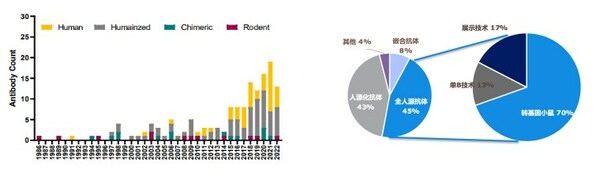

截止2022年,已有超過160種抗體療法獲得監管機構批準上市,從趨勢上看,全人源抗體所占比例越來越大(Lyu, Zhao et al. 2022)。2022年銷量TOP50的抗體藥中,全人源抗體占據45%,而這些獲批的全人源抗體中,70%來自于轉基因小鼠(圖3)。可見,全人源抗體轉基因小鼠平臺用于全人源抗體研發的可行性及優勢已經被充分驗證過。

第一代全人源化抗體轉基因模型是采用"TG+KO"技術制作的,即通過轉基因技術制備攜帶人類抗體編碼基因片段的TG小鼠,并且將小鼠內源的抗體編碼基因敲除(KO)。代表平臺是于1994年研發成功的HuMab(Lonberg, Taylor et al. 1994, Taylor, Carmack et al. 1994)平臺(BMS收購)及于1997年研發成功的XenoMouse(Jakobovits 1995)平臺(Amgen收購)。雖然人類基因片段數量有限,且免疫響應與野生型小鼠有明顯差距,但它們貢獻了2/3已獲批的來源于轉基因小鼠的全人源抗體(19個)。

第二代模型采用原位敲入的方式制作,即在小鼠內源抗體基因座插入人類抗體可變區基因庫,保留小鼠恒定區基因片段,這也是NeoMab?采用的策略。第二代模型克服了人類基因片段數量限制、保留內源表達調控及Fc端介導的信號傳導(Murphy, Macdonald et al. 2014),因此其免疫響應接近野生型小鼠。海外最知名的平臺是Regeneron于2009年研發成功的VelocImmune(Macdonald, Karow et al. 2014, Murphy, Macdonald et al. 2014),截止目前該平臺已有7個抗體獲批。

如需了解更多全人源抗體轉基因模型NeoMab?及服務平臺,請點擊這里

參考文獻:

| [1]Ecker, D. M., S. D. Jones and H. L. Levine (2015). "The therapeutic monoclonal antibody market." MAbs 7(1): 9-14. |

| [2]Jakobovits, A. (1995). "Production of fully human antibodies by transgenic mice."Curr Opin Biotechnol 6(5): 561-566. |

| [3]Lonberg, N., L. D. Taylor, F. A. Harding, M. Trounstine, K. M. Higgins, S. R. Schramm, C. C. Kuo, R. Mashayekh, K. Wymore, J. G. McCabe and et al. (1994). "Antigen-specific human antibodies from mice comprising four distinct genetic modifications." Nature 368(6474): 856-859. |

| [4]Lu, R.-M., Y.-C. Hwang, I. J. Liu, C.-C. Lee, H.-Z. Tsai, H.-J. Li and H.-C. Wu (2020). "Development of therapeutic antibodies for the treatment of diseases." Journal of Biomedical Science 27(1): 1. |

| [5]Lyu, X., Q. Zhao, J. Hui, T. Wang, M. Lin, K. Wang, J. Zhang, J. Shentu, P. A. Dalby, H. Zhang and B. Liu (2022). "The global landscape of approved antibody therapies." Antib Ther 5(4): 233-257. |

| [6]Macdonald, L. E., M. Karow, S. Stevens, W. Auerbach, W. T. Poueymirou, J. Yasenchak, D. Frendewey, D. M. Valenzuela, C. C. Giallourakis, F. W. Alt, G. D. Yancopoulos and A. J. Murphy (2014). "Precise and in situ genetic humanization of 6 Mb of mouse immunoglobulin genes." Proc Natl Acad Sci U S A 111(14): 5147-5152. |

| [7]Murphy, A. J., L. E. Macdonald, S. Stevens, M. Karow, A. T. Dore, K. Pobursky, T. T. Huang, W. T. Poueymirou, L. Esau, M. Meola, W. Mikulka, P. Krueger, J. Fairhurst, D. M. Valenzuela, N. Papadopoulos and G. D. Yancopoulos (2014). "Mice with megabase humanization of their immunoglobulin genes generate antibodies as efficiently as normal mice." Proc Natl Acad Sci U S A 111(14): 5153-5158. |

| [8]Ridker, P. M., J. C. Tardif, P. Amarenco, W. Duggan, R. J. Glynn, J. W. Jukema, J. J. P. Kastelein, A. M. Kim, W. Koenig, S. Nissen, J. Revkin, L. M. Rose, R. D. Santos, P. F. Schwartz, C. L. Shear, C. Yunis and S. Investigators (2017). "Lipid-Reduction Variability and Antidrug-Antibody Formation with Bococizumab." N Engl J Med 376(16): 1517-1526. |

| [9]Safdari, Y., S. Farajnia, M. Asgharzadeh and M. Khalili (2013). "Antibody humanization methods - a review and update." Biotechnol Genet Eng Rev29: 175-186. |

| [10]Taylor, L. D., C. E. Carmack, D. Huszar, K. M. Higgins, R. Mashayekh, G. Sequar, S. R. Schramm, C. C. Kuo, S. L. O'Donnell, R. M. Kay and et al. (1994). "Human immunoglobulin transgenes undergo rearrangement, somatic mutation and class switching in mice that lack endogenous IgM." Int Immunol 6(4): 579-591. |