經過獎學金評審委員會批準,技術轉移碩士2021級12位學生獲得"北京市—清華大學技術轉移進步獎學金",2022級31位學生獲得"北京市—清華大學技術轉移新秀獎學金"。北京市人才局副局長于海蛟,清華大學副秘書長、北京清華工業開發研究院院長金勤獻為獲得一等獎學金學生頒獎;北京市人才局人才發展處處長劉光毅,清華大學五道口金融學院黨委書記顧良飛為獲得二等獎學金學生頒獎;北京市人才局人才發展處副處長蘇偉,清華大學五道口金融學院教學辦公室主任李靜芳為獲得三等獎學金學生頒獎。

儀式結束后,北京市人才局的領導與項目學生代表進行座談交流。人才局領導十分關心技術轉移碩士首屆學生的畢業情況與就業去向,仔細了解目前學生在技術轉移項目實踐中的瓶頸與工作難點。學生代表向領導們匯報了一年多來的課堂所學和課外實踐工作,并表示希望在畢業后通過科技成果轉化服務經濟高質量發展。

座談結束前,北京市人才局副局長于海蛟表示,北京市人才局將緊抓高水平人才高地建設契機,營造一流的人才發展環境,實施更加積極的引才政策,用好用活各類人才。于海蛟希望學院依托科創金融人才培養體系,加強資源統籌、優化教學體系、提高培養質量、切實做出標桿形成示范,打造具有國際影響力的產學研深度融合高層次人才培養基地,為北京市的技術轉移人才持續注入源頭活水。

2022年7月,北京市-清華大學技術轉移人才培養合作發布會成功舉辦。北京市與清華大學簽訂合作協議,完成北京技術轉移學院揭牌,從獎學金、落戶政策、教學資源與實踐基地等方面促進技術轉移人才選拔與培養。三年來,在北京市的支持下,項目逐步落實北京科技成果轉移轉化人才培養獎學金的評選與發放,支持和獎勵學院科創金融人才培養體系中具有良好培養潛力、形成技術轉移成果的學生。與此同時,為吸引技術轉移人才更加奮發有為地推動新時代首都發展,為提高人才培養效果,鼓勵學生畢業后服務北京,開展科技成果轉化相關工作,北京市正在落實向在北京就業或者創業的項目畢業生提供落戶政策支持。

清華五道口技術轉移碩士項目將進一步融合清華大學科技、金融、管理等優勢學科,探索扎根中國大地、面向中國問題的技術轉移人才培養模式,為促進我國科技成果轉化作出貢獻,為金融賦能科技創新貢獻清華力量。

科技成果轉化人才培養并無前例可循,學院踐行"研究驅動教育創新",在教學內容、教學組織、項目實踐等方面開展了大量的探索和實踐工作,現已形成相對完善的人才培養生態體系,全面服務國家的科技創新戰略,推動"科技—產業—金融"良性互動,進一步夯實科技自立自強根基。

研究驅動培養模式創新

作為學院科創金融人才培養體系的核心環節,技術轉移碩士項目積極探索、不斷創新,結合課堂講授、案例教學、課外講座、企業參訪、聯合導師指導等多種形式,打造了校內外資源充分整合、理論與實踐教學貫通融合的培養特色。

一是建設專業化課程體系。項目始終把人才培養的目標定位作為課程體系建設的根本依據,系統性、統籌性、協同性進行課程設計和優化。以金融為紐帶,科技創新、成果轉化、創業管理為核心,學習內容涵蓋金融知識基礎、科技創新前沿與商業化、知識產權保護以及科創企業管理的理論課程,也包括針對科技成果的轉移、融資、管理、運營等核心流程的實踐訓練,通過嚴謹科學的訓練,塑造學生科技成果轉化全流程能力。

二是創新設立導師組聯合指導制度。為加深科技創新與金融的結合,通過多學科交叉融合培養復合型人才,項目邀請了來自清華大學理、工、醫、管院系和科技成果轉化領域專家與學院院內導師共同建立指導小組,聯合指導學生進行科技成果轉化項目的實踐及論文寫作。在導師組的指導下,學生可以深度參與到技術轉移、科技企業運營、創業孵化等項目中,與專業導師討論并制定價值評估、融資、轉化方式選擇、產業化、技術交易、管理等方案,共同推動科技成果轉化項目的落地和發展。這種開放性、多維度的指導方式,為學生提供了理論與實踐的平臺,深化"產學研用"結合。

三是注重研究驅動教學。學院建立統一協調機制,以學術與政策研究為出發點,投入充分資源進行融合科創與金融的教學內容與生態開發。以資本市場與公司金融研究中心為依托,設立專門團隊進行科創金融研究,開展科技成果轉化教學案例、教材開發與科創金融學術研究,已完成和發布科技成果轉化和科創金融案例、行業圖譜、政策報告等原創研究二十余篇。正在進行科技專家數據庫、科技成果數據庫的建設,不僅為技術轉移人才培養提供了有效支撐,同時也為科技創新和產業升級貢獻重要力量。

校內外合作推動產教融合

近年來,清華大學積極搭建校企合作平臺,把人才培養、科學研究和服務社會三項職能在一個新的平臺上統一起來,借助企業作為創新主體的優勢共同培養人才,服務于國家的高質量發展。技術轉移碩士項目以五道口金融學院為辦學依托單位,與清華大學17家理、工、醫、管院系、成果轉化主管單位在教學、實踐、學生指導、科技成果轉化項目等多維度達成深化合作,共同推進技術轉移人才培養和成果轉化項目的落地。截至目前,已有校內理工醫管院系的多個科技成果轉化項目由理工醫科導師-項目學生合作穩步推進,有望在學生畢業時落地科技成果轉化項目。

2022年7月,北京市-清華大學技術轉移人才培養合作發布會成功舉辦。北京市與清華大學簽訂合作協議,完成北京技術轉移學院揭牌,從獎學金、落戶政策、教學資源與實踐基地等方面促進技術轉移人才選拔與培養。三年來,在北京市的支持下,項目積極與科技型企業、技術轉移機構、新型研發機構和孵化載體等單位合作建設技術轉移實踐基地,為項目學生提供技術轉移轉化、產業資源加速、綜合加速孵化、研究咨詢、產業投資、孵化資金運營、市場等多種項目和崗位實踐機會。

此外,為提高人才培養效果,吸引技術轉移人才更加奮發有為地推動新時代首都發展,項目逐步落實北京市科技成果轉移轉化人才培養獎學金的評選與發放,支持和獎勵學院科創金融人才培養體系中具有良好培養潛力、形成技術轉移成果的學生。與此同時,為加快推動北京國際科技創新中心建設,鼓勵學生畢業后扎根北京、服務北京,開展科技成果轉化相關工作,北京市正在落實向在北京就業或者創業的項目畢業生提供落戶政策支持。全面而多維的支持政策受到了社會的廣泛關注。

多元融合培養科創生力軍

清華五道口技術轉移碩士項目創新培養模式,構建人才實踐培養長效機制,大力推動產學研深度融合,吸引了來自科技創新、公共服務、金融投資領域中青年業務骨干的關注和報考。

項目前兩屆共招收60名學生,平均年齡32歲,主要來自北京、上海、廣東等經濟較為活躍、科技成果轉化需求較為強烈的地區,行業涵蓋電子信息、先進制造、能源裝備、生物醫藥、航空航天、環境工程、能源等重點與新興領域。

千帆一道帶風輕,奮楫逐浪天地寬。值此新征程之際,清華五道口技術轉移碩士項目將進一步融合清華大學科技、金融、管理等優勢學科,探索扎根中國大地、面向中國問題的技術轉移人才培養模式,為促進我國科技成果轉化作出貢獻,為金融賦能科技創新貢獻清華力量。

清華大學和興業銀行自2019年起成立基加利制冷能效項目聯合課題組,共同開展“綠色金融政策和金融工具支持高效制冷項目”的研究。通過對商業建筑和冷鏈物流兩個制冷應用行業的政策梳理、市場調研和技術分析,結合銀行與企業的案例實踐,并依據綠色金融現有目錄和國家標準,形成了一套金融業預判綠色高效制冷項目的打分工具。

馬駿在致辭中首先強調了新版《綠色債券支持項目目錄》對中國綠色債券市場的重要影響,并指出中歐綠色金融共同標準的研究工作對未來國際間綠色投融資合作的價值。馬駿同時強調了能效提升對實現“碳中和”目標的重要意義,并希望通過本次會議向金融機構分享制冷領域的綠色金融創新和案例成果。

葉燕斐在致辭中表示,各部門正在緊鑼密鼓地圍繞“碳中和”做部署與規劃,能效提升是其中一個重要領域。對于現存節能技術成熟的行業,從推動能效提升,到發展可再生能源,再到發展儲能是一條經濟可行的發展路線。

張潔清為大家詳細介紹了《蒙特利爾議定書》和《基加利修正案》等環境公約的談判歷程和中國的淘汰方案。張潔清強調,HFC制冷劑的淘汰對應對氣候變化有重大意義,若能被各締約國嚴格執行,將降低0.5度的全球溫升。基于《基加利修正案》的時間表,中國到2050年消減HFC可以帶來約300億噸二氧化碳當量的排放效益。此外,張潔清認為制冷領域的替代產品與技術、生產線改造和員工培訓都對應著大量資金投入,需要金融等多種手段共同支持。

研討會上,清華大學綠色金融發展研究中心張靜依分享了綠色金融目錄和金融產品在制冷領域應用的研究結果,清華大學建筑節能研究中心周恩永講解了綠色制冷項目/技術的識別工具。圍繞著課題研究成果,來自萬緯冷鏈的技術負責人范敏浩認為綠色金融的目標與企業的降本增效目標具有一致性,但制冷劑選擇等方面存在安全生產監管要求、環保要求和經濟效益的互相沖突,需要政府部門和其他多方機構共同推動建立全國統一的冷庫驗收標準。松下冷機技術總監杜麗麗分享了松下在二氧化碳制冷技術應用的示范案例,并強調推動冷鏈物流數字化運營的重要作用。中國人民銀行研究局金融市場處處長楊娉提出我國實現綠色轉型離不開技術進步。金融作為一種工具,可以為技術進步提供更多支持,金融標準和金融產品服務也將隨著技術進步不斷調整與優化。

隨后,興業銀行綠色金融部陳睿昭分享了課題研究中綠色金融支持制冷企業的典型案例。來自浦發銀行、中國郵儲銀行、恒豐銀行等金融機構的綠色金融專家結合自身在綠色金融等領域的實踐,分享了銀行對制冷領域綠色投融資的思考。浦發銀行的李睿處長提出銀行需要加強對細分行業的技術學習并將其融入產品創新中,并肯定了綠色金融產品創新對銀行業的示范帶頭作用。中國郵儲銀行的張明哲處長從風險和機遇兩個角度,提出郵儲銀行一方面將加大對受限制冷劑生產端企業的風險防控,另一方面將探索加大對先進制冷技術研發企業的資金支持。

最后,葉燕斐鼓勵制冷領域產學研各界積極合作,群策群力共同推動中國經濟實現綠色低碳轉型。

2021年4月15日至16日,清華大學國家金融研究院綠色金融發展研究中心聯合北京綠色金融與可持續發展研究院、央行綠色金融網絡(NGFS)、德國國際合作機構(GIZ)、中國保險資產管理業協會和能源基金會,在北京共同主辦了首期金融體系環境與氣候風險分析(ERA)研習會。來自金融監管機構、行業協會、商業銀行、保險機構、資管公司、證券公司和多邊金融機構等不同領域的近百位機構骨干應邀參加了為期兩天的交流與討論。在來自相關領域十多位中外資深專家的大力支持下,與會嘉賓通過主旨演講、高管訪談和小組討論等豐富多彩的活動,圍繞金融體系環境與氣候風險分析進行了全方位的深入研習與交流。

在4月15日的開幕式上,清華大學五道口金融學院紫光講席教授、綠色金融發展研究中心主任鞠建東教授和北京綠色金融與可持續發展研究院院長、中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿博士發表了開幕致辭,對與會嘉賓表示了熱烈歡迎。

央行綠色金融網絡(NGFS)主席、歐洲央行執行委員會成員Frank Elderson,中國保險資產管理業協會執行副會長兼秘書長曹德云,德國國際合作機構(GIZ)駐華首席代表Thorsten Giehler(吉樂)以及能源基金會低碳轉型項目主管杜譞也分別代表其他主辦單位發表了致辭。

在主旨演講環節,馬駿博士作為國內及國際綠色金融領域的領軍人物,深入淺出地講解了我國提出碳中和目標的背景,并強調在碳中和目標下,金融機構一方面應高度關注氣候轉型風險,另一方面也應及早識別由此帶來的巨大投資機遇。他建議監管機構可以從完善綠色金融標準、加強氣候信息披露、改進氣候風險分析工具以及增強激勵機制等不同維度,推動金融部門更好地應對氣候轉型風險;金融機構則應從公司治理、戰略目標、政策、流程、自身運營及持有資產碳排放核算與信息披露等多個維度,提升應對氣候轉型風險的能力。

中國人民銀行金融研究所雷曜副所長在主旨演講中介紹了將氣候變化相關風險納入央行政策框架的爭論和國際實踐。雷曜表示,氣候變化具有長期性且不斷加劇,是導致經濟金融體系發生結構性變化的重要因素之一,已成為央行維護金融穩定的重大挑戰之一。他從中央銀行政策需要出發,提出氣候變化相關金融風險與中央銀行政策框架密切關聯的五個方面問題,一是物理風險通過抵押品渠道在保險、投資以及信貸等領域的傳染與自我強化機制;二是經濟轉型能力和政策透明度等因素將直接影響到金融體系管理轉型風險的能力;三是要關注氣候風險對金融體系流動性的沖擊;四是實體經濟供需兩側所發生的深刻變化,將對價格形成機制產生重大影響并制約中央銀行價格目標的實現;五是氣候相關金融風險正在聚類,需要在金融管理、貨幣政策和宏觀審慎政策制定中更加充分考慮氣候相關因素,同時積極加強相關領域的國際交流與合作。

銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐在主旨演講中介紹了銀行業保險業將環境與氣候風險納入決策的必要性和路徑。葉燕斐表示,我國的碳中和目標是對國際社會的莊嚴承諾,言出必行,因此金融機構在氣候風險管理方面若無遠慮,必有近憂。為了規避未來因氣候相關風險導致重大損失,金融機構應緊盯國家氣候政策,并研判其對產業結構與經濟發展路徑的深遠影響;盡早開展資產的碳排放核算,大力開展氣候轉型風險分析與管理方面的能力建設。

國家發展和改革委員會能源研究所姜克雋研究員在主旨演講中介紹了碳中和目標發展路徑下相關產業的發展趨勢。姜克雋指出,碳中和目標不僅是溫室氣體減排事務,更是國家之間的技術和經濟競爭,將深刻影響我國的經濟結構與產業發展路徑;他同時重點介紹了碳中和目標對我國能源、電動汽車、鋼鐵以及化工等行業的影響。

中國工商銀行現代金融研究院殷紅副院長在主旨演講中分享了工商銀行在環境與氣候風險分析領域的實踐與經驗。殷紅表示,為更好地提升我國金融業的環境與氣候風險分析與管理能力,建議建立ESG信息披露制度并逐步實現強制性披露,監管部門加強對金融機構環境與氣候風險壓力測試的指引和要求,同時金融機構應積極開展環境與氣候風險分析與管理,包括重點選擇高碳行業進行氣候風險情景分析與壓力測試,對綠色和棕色企業和項目實施差異化的投融資政策。

清華大學綠色金融發展研究中心環境與氣候風險分析負責人孫天印博士在主旨演講中介紹了氣候變化對經濟系統與金融體系的影響,及相關理論和方法的國際國內最新進展,重點介紹了他領導的團隊自主研發的氣候轉型風險與物理風險分析模型,展示了這些模型在分析氣候相關因素對我國高碳行業貸款和沿海地區房貸違約率影響方面的應用案例。孫天印同時還介紹了轉型金融、生物多樣性與金融穩定相關性等綠色金融領域的新興議題,并強調了這些議題的現實意義和重要性,呼吁研究機構和金融業界針對這些議題進行深入的研究與實踐探索。

此外,還有來自世界銀行、牛津大學、Transcendent集團、北京綠色金融與可持續發展研究院、江蘇銀行等機構的資深專家,分別從多邊金融機構、研究機構、商業銀行等不同角度,圍繞環境與氣候風險相關議題進行了精彩的分享。其中部分嘉賓還重點提到了從另一角度來看,碳中和目標也為金融部門帶來巨大的綠色投資和轉型投資機遇。

除了演講嘉賓的精彩報告與“圍爐夜話”的高管訪談之外,與會嘉賓還通過生動有趣的破冰環節、氣氛熱烈的小組討論及分享,增進了彼此的了解,加深了對環境與氣候風險分析(ERA)的認識,為將來在ERA領域共同探索與合作奠定了良好的基礎。與會嘉賓對本期研習會均給予了高度評價。

清華大學綠色金融發展研究中心未來將持續為本期研習會與會嘉賓以及更多的金融監管機構、金融機構、第三方機構與實體企業提供包括ERA研習會在內的綠色金融能力建設與交流平臺,持續推動綠色金融支持我國碳中和目標與經濟社會可持續發展。

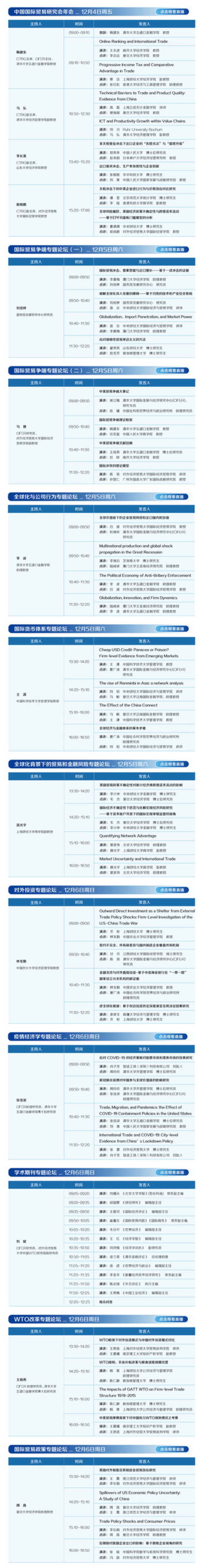

會議議程

*會議詳情以實際情況為準

大會專題頁鏈接:https://www.51xueshuo.com/#/liveSpec4

歡迎點擊鏈接或復制鏈接至瀏覽器報名,預約觀看直播

會議主題

2020年,新冠肺炎疫情的全球蔓延加劇了國際經貿領域的摩擦。全球產業鏈和全球金融系統皆面臨著巨大的不確定性。在當前疫情防控常態化的情況下,如何保持價值鏈的國內國際雙循環、金融系統的穩定以及經濟的持續增長是理解、分析當前局勢與調整相應政策的重中之重,亦是學術界、政策界、企業界的緊迫任務。

“國際貿易關系與全球化重構”學術研討會自2018年12月首次亮相后,已成功舉辦兩屆,在全球范圍內收獲近千份學術論文投稿,會議現場萬人齊聚。CTRG目前已成功舉辦了九屆年會,分別由上海財經大學國際工商管理學院、山東大學經濟學院、浙江大學經濟學院、西南財經大學國際商學院、大連理工大學經濟學院、南京大學商學院、廈門大學經濟學院、華中科技大學經濟學院以及清華大學五道口金融學院承辦。今年因新冠疫情影響,2020CTRG與國際貿易爭端年會將以線上參會形式如期舉行。

本次學術會議旨在聯合國內外各主要學術、政策研究單位,全方位、多角度地圍繞多個議題開展,厘清事實、客觀分析、探討問題、凝聚共識,建立分析框架、推動學術研究、討論可能的政策建議。